La France veut être un leader de l’intelligence artificielle. En avons nous les moyens, quels sont les défis à relever. Voyons ensemble les différents enjeux et solutions pour parvenir à cet objectif.

Le débat sur l’intelligence artificielle est omniprésent, mais dans le flot continu d’annonces et de promesses, il devient de plus en plus difficile de distinguer le battage médiatique de la réalité économique. Comment savoir où se situent véritablement la France et l’Europe dans cette course technologique qui redessine le monde ?

Le paradoxe français : champion des talents, mais poids plume de l’investissement

La France excelle dans la création de talents et de start-ups en intelligence artificielle, mais peine dramatiquement à financer leur croissance. Le pays est un leader en Europe, avec 781 start-ups en Intelligence artificielle, dépassant l’Allemagne (687).

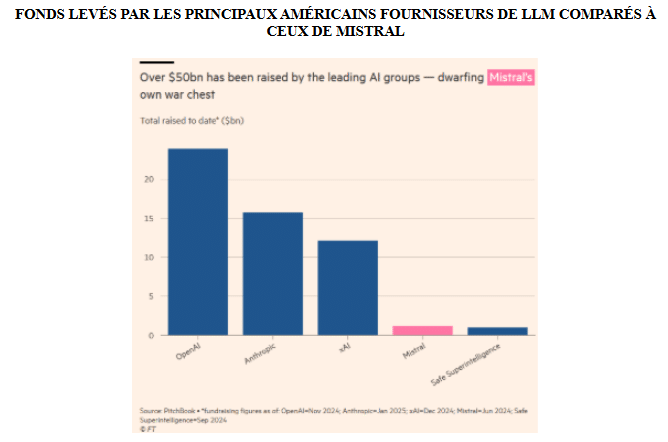

Mieux encore, la France abrite Mistral AI, le seul champion européen développant des modèles de langage d’usage général à cette échelle, qui se trouve en “situation d’hégémonie sur le marché européen”. A la date de la rédaction de cet article Mistal a été acquis par ASML qui détient 11% du capital.

Quelques chiffes concernant la France :

81 Nombre de laboratoires d’intelligence artificielle en France en 2021. C’est le plus grand nombre parmi les pays européens.

600 Nombre de startups spécialisées en IA en 2023, soit une hausse de 24 % depuis 2021

13 500 Nombre de personnes qui travaillent dans les startups de l’IA en 2021 (pour 70 000 emplois indirects générés).

Source : Stratégie nationale IA, ministère de l’économie

Cependant, ce succès entrepreneurial masque une faiblesse structurelle massive. Entre 2013 et 2023, le secteur privé américain a investi 335 milliards de dollars dans l’Intelligence artificielle. Pour la même période, la France n’a mobilisé que 8 milliards de dollars.

Cet écart abyssal s’explique par un déficit de capital-risque, particulièrement visible pour les entreprises en phase de croissance (“late stage gap”). C’est aussi que comparer la France et les USA c’est un problème d’échelle. Il faut comparer l’Europe et les USA pour être cohérent.

Si on veut comparer, il faut passer à l’echelle de l’europe et des USA.

Initiative InvestAI : la Commission européenne a annoncé l’initiative InvestAI visant à mobiliser 200 milliards d’euros pour le développement de l’Intelligence artificielle en Europe. Ce montant ambitieux provient en grande partie d’une initiative privée, l’« AI Champions Initiative », qui rassemble plus de 60 entreprises européennes s’engageant sur 150 milliards d’euros, complétée par une contribution de 50 milliards d’euros de la Commission. 200 contre 300 ont est pas encore au même montant, mais c’est plus cohérent.

Pour mobiliser des capitaux, le France a ses handicaps. Une fragmentation des marchés de capitaux européens et la frilosité des investisseurs institutionnels, contraints par des règles prudentielles comme Solvabilité II. En conséquence, il freine l’émergence de géants technologiques et pousse de nombreuses pépites prometteuses à se financer, voire à se délocaliser, aux États-Unis.

Pas de fond souverains ou de retraite qui peuvent mobiliser des montants en milliard d’Euro comme les USA en disposent. Une économie morcelée entre plus de 20 pays qui ne parlent pas le même langue et n’ont pas les mêmes règles sur l’investissement.

La France possède le génie créatif et la capacité d’innovation, mais elle ne parvient pas à leur donner les moyens financiers de leurs ambitions mondiales. Mais si le capital est le nerf de la guerre, l’impact sur le capital humain est tout aussi fondamental.

L’IA, un surprenant levier d’égalité ?

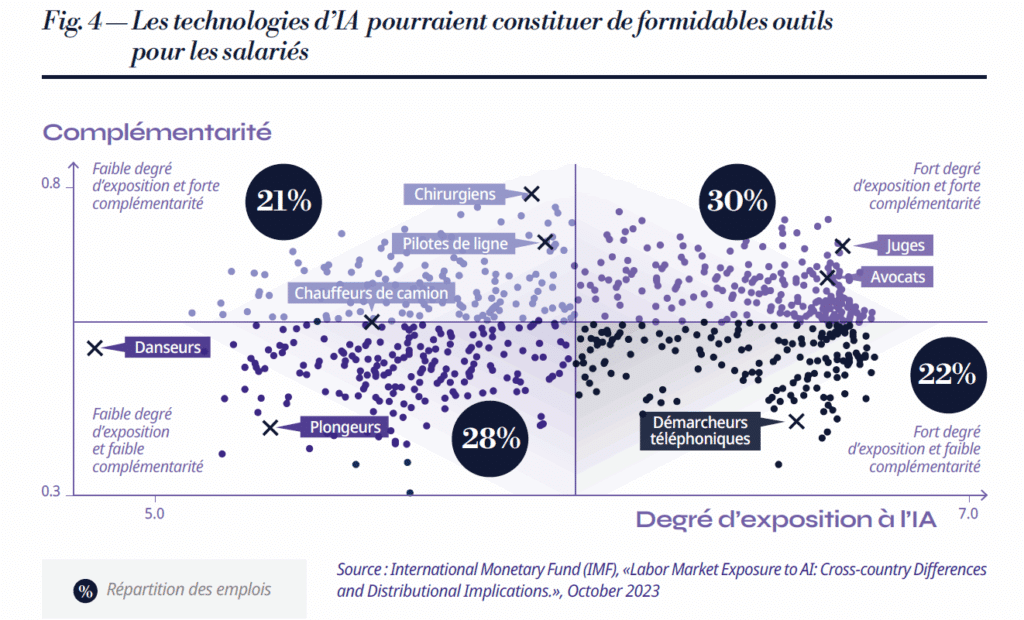

L’une des craintes les plus répandues concernant l’Intelligence artificielle est qu’elle creuse les inégalités en remplaçant massivement les travailleurs les moins qualifiés. Or, le rapport parlementaire met en lumière des études dont les premières conclusions vont à l’encontre de cette idée reçue. Loin de se substituer à l’humain, l’IA agit pour l’instant davantage comme un “copilote”.

Les données chiffrées sont particulièrement éloquentes. Dans le secteur du support client, l’intelligence artificielle augmente la productivité des employés les moins expérimentés de 34 %. Pour la même tâche, l’augmentation moyenne de la productivité pour l’ensemble des employés n’est que de 14 %. Autrement dit, l’IA bénéficie de manière disproportionnée aux novices.

Cette découverte est fondamentale : plutôt que d’accentuer les inégalités de compétences, l’IA pourrait agir comme un outil de formation en temps réel, permettant aux débutants de rattraper plus rapidement les experts. Le rapport apporte toutefois une nuance importante : les gains marginaux semblent décroissants, ce qui suggère que les premiers usages de l’IA ont concerné les tâches où son potentiel était le plus fort.

Cette approche positive aura aussi ces cotées sombres. Création de nouvelles inégalités, polarisation de secteurs plus ou moins impactés. Le législateur va intervenir pour protéger et orienter. L’Europe est déjà intervenue avec la régulation RIA.

Le mythe de l’IA “frugale” : la course à la puissance a un coût

Récemment, un “coup de froid” a secoué l’écosystème mondial de l’Intelligence artificielle. Une start-up chinoise jusqu’alors méconnue, DeepSeek, a affirmé avoir développé un modèle de langage de pointe pour le “coût dérisoire de 5,6 millions de dollars”. Cette annonce a semblé fragiliser la stratégie de Mistral AI, dont le positionnement est précisément fondé sur l’efficacité et la capacité à faire mieux avec moins de moyens que les géants américains.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Une analyse approfondie du cabinet SemiAnalysis, citée dans le rapport, a révélé une tout autre réalité. Derrière la communication officielle, DeepSeek aurait en réalité investi 1,6 milliard de dollars en matériel, incluant un parc de cinquante mille GPUs Nvidia. L’image d’une IA chinoise frugale s’est alors fissurée.

Cette révélation confirme que la communication initiale relevait davantage d’une “stratégie d’influence” que d’une véritable rupture technologique. Le développement d’IA de pointe reste une course aux investissements colossaux, dont les coûts ne cessent de grimper, comme le souligne le rapport :

L’entraînement du modèle GPT-4 d’OpenAI aurait coûté de l’ordre de 78 millions de dollars, et celui du modèle Gemini Ultra de Google près de 191 millions.

Les USA ont clairement vu que l’IA n’est pas sobre. Leur plan stratégie pour IA prévoit la construction de nombreux datacenter, de lancer la production d’usine électriques utilisant des énergies fossiles ou pas. Pour cette économie de plateforme IA et Cloud. Il faut des usines à GPU (processeurs de calcul). C’est un point faible de la stratégie européenne qui veut bloquer l’artificialisation des sols et réduire la production d’énergie.

La souveraineté en danger : quand les règles européennes freinent l’innovation

La souveraineté européenne en matière d’Intelligence artificielle ne dépend pas seulement de sa capacité à produire des technologies. Elle est aussi conditionnée par un environnement réglementaire et économique qui, paradoxalement, peut se transformer en obstacle. On peut pointer du doigt plusieurs “rigidités institutionnelles et réglementaires” qui ralentissent l’adoption de l’IA sur le continent.

Des législations du travail en Allemagne, en Espagne ou en Italie, par exemple, rendent plus complexe la réorganisation des entreprises, pourtant nécessaire pour intégrer pleinement les gains de productivité de l’IA.

De plus, le principe du “human in the loop” (supervision humaine), bien qu’essentiel pour des raisons éthiques, crée des “goulots d’étranglement humains”. Pour analyser ce phénomène, le rapport s’appuie sur la “théorie de l’O-ring” de l’économiste Michael Kremer, qui explique que la performance d’un système complexe reste limitée par la performance de son maillon le plus faible.

L’Europe se trouve face à un dilemme complexe. Elle doit trouver un équilibre délicat entre la protection de ses valeurs sociales et de ses citoyens d’une part, et la nécessité de rester compétitive face à des régions du monde qui opèrent avec beaucoup moins de contraintes.

Les risques de sur règlementation IA par rapport aux USA et à la Chine

Le coût total de la mise en conformité des entreprises aux exigences réglementaires pourrait représenter environ 17 % du coût total de l’investissement dans l’IA. L’évaluation de la conformité représenterait 13 % du coût d’investissement dans les systèmes. Le respect du dispositif initial (RIA) pourrait engendrer des dépenses comprises entre 131 M€ et 345 M€ pour l’économie de l’Union européenne. Ces coûts pourraient peser sur la diffusion de la technologie.

L’approche par les risques du RIA (systèmes à haut risque, systèmes à usage général) est jugée complexe et source d’incertitudes pour les entreprises. Les opérateurs économiques expriment un attentisme et des préoccupations face à l’absence d’actes délégués et de lignes directrices qui devraient clarifier et stabiliser le classement des systèmes d’IA (SIA).

Charges administratives : La coexistence du RGPD (Règlement général sur la protection des données) et du RIA pourrait se traduire par des contraintes et des exigences croisées, générant des procédures de documentation fastidieuses, voire décourageantes, en l’absence de coordination des formalités.

La législation comme levier et condition de la souveraineté

Malgré les obstacles, le cadre législatif européen (et français) est en cours d’adaptation pour soutenir l’innovation et la souveraineté en matière d’IA.

Le RIA vise à établir un régime juridique uniforme à l’échelle de l’Union européenne pour le développement, la mise sur le marché et l’utilisation des systèmes d’IA dans le respect des valeurs européennes. Le fait que le développement de l’IA soit encadré par le droit, la régulation et le dialogue est une condition.

La législation sur la protection des données (RGPD) est essentielle, mais les autorités de régulation (comme la CNIL) s’efforcent d’offrir des interprétations pragmatiques pour concilier l’innovation et les exigences de protection des données à caractère personnel, en autorisant notamment la description du type de système développé sans exiger la description exhaustive de toutes les applications futures.

Le droit de la responsabilité civile est en cours de consolidation. La nouvelle directive (UE) 2024/2853 sur la responsabilité du fait des produits défectueux formalise un régime de responsabilité sans faute qui élargit le champ des biens couverts aux logiciels et aux fichiers de fabrication numériques, et vise à appréhender les spécificités de l’IA.

La législation européenne, notamment le RIA et l’application du RGPD, introduisent des contraintes d’ordre financier et administratif importantes qui tendent à rendre l’adoption de l’IA en Europe plus mesurée qu’ailleurs. Toutefois, cette législation est intentionnellement conçue pour garantir que le développement de l’IA s’aligne sur les valeurs européennes (confiance, éthique, protection des données).

L’efficacité de cette approche dépendra de la capacité des pouvoirs publics à simplifier l’application des règles, à fournir rapidement le cadre normatif manquant et à utiliser les mécanismes de soutien et de souplesse pour compenser les rigidités. Un soutient indispensable sera la préférence européenne qui comme le font les USA peut faire emmerger des champions.

Le prix de la liberté : les 850 milliards d’euros que l’Europe doit trouver

Le levier stratégique concerne la puissance de calcul. La capacité de calcul est devenue une infrastructure stratégique, aussi vitale que les réseaux d’énergie ou de transport. Et sur ce plan, le retard de l’Europe est vertigineux.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les géants américains du cloud (Amazon, Microsoft et Google) détiennent à eux seuls 72 % du marché européen, tandis que la part des fournisseurs européens a chuté de 27 % à seulement 13 % depuis 2017. Cette domination illustre une dépendance structurelle massive. Pour combler ce fossé, la recommandation chiffrée du rapport est spectaculaire : l’Union européenne devrait consentir un effort cumulé de 600 à 850 milliards d’euros d’ici 2030. Un chiffre à mettre en perspective avec le budget actuel du programme européen de supercalculateurs, EuroHPC, qui s’élève à seulement 7 milliards d’euros pour la période 2021-2027.

Cet investissement colossal n’est pas présenté comme un luxe, mais comme une condition sine qua non de la souveraineté future du continent. Le rapport conclut cette analyse par une formule philosophique et stratégique qui résume l’enjeu :

“En 2030, la liberté aura un prix concret : celui des processeurs.” En particulier les GPU qui sont des processeurs dédiées pour l’Intelligence artificielle. Avec le RHEA1, la France démontre qu’elle sait concevoir des processeurs de calcul.

Le message qui se dégage est clair : la France et l’Europe sont à un carrefour critique. Elles possèdent des atouts indéniables, notamment une excellence scientifique et un écosystème de start-ups dynamique, mais font face à des défis structurels colossaux en matière d’investissement, de réglementation et d’infrastructures.

La course à l’intelligence artificielle n’est pas seulement technologique. Elle est aussi, et peut-être surtout, industrielle, financière et politique. Elle demande des capitaux massifs, un cadre réglementaire agile et une volonté politique à toute épreuve.

La France veut être un leader. Elle m’en a plus les moyens seule.

Régis BAUDOUIN

Source :

Institut de l’entreprise : L’IA et l’évolution des compétences

Ajouter commentaire